標高400m付近にもアカボシゴマダラの影

例年(昨年は台風の影響で観察できなかった)、ゴマダラチョウを観察をしている中央高速道の某SA内にあるエノキの低木で変化があったのでメモしておきたい。

まず、一昨年までは「ゴマダラチョウ」が占有していた木で、表題の通り「アカボシゴマダラ」の生息が確認できたことだ。もう1本のエノキを含めて6頭、低木の下層は「アカボシゴマダラ」に占有されていた。

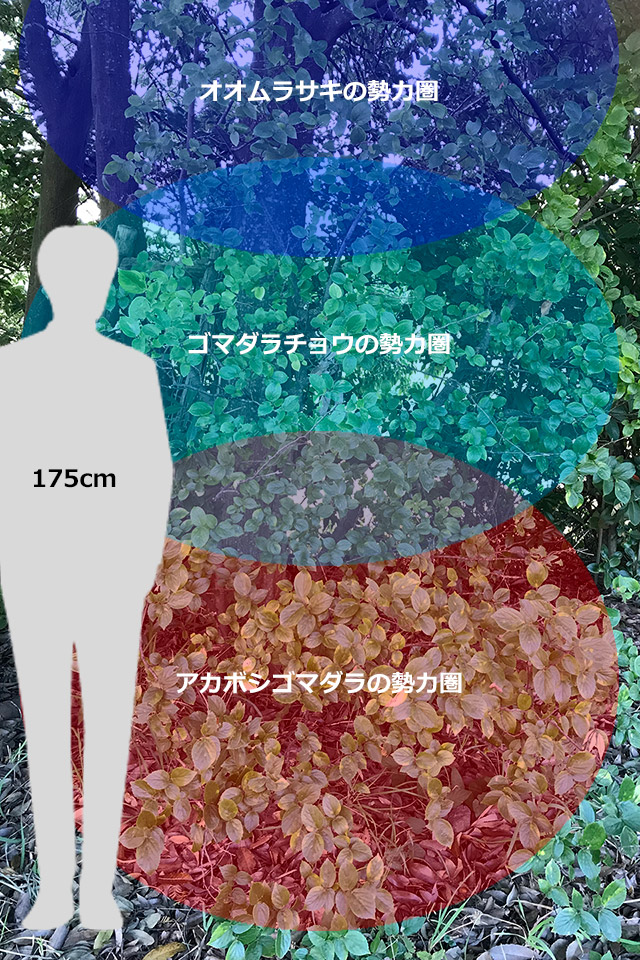

在来種の「ゴマダラチョウ」はというと、今年は中層から上層にかけてまだ7頭が確認できた。中層部では「アカボシゴマダラ」と混在しているものの下層でその姿を見ることはなかった。最大勢力とはいえ一回り大きく、食性・習性もパワフルな「アカボシゴマダラ」に追いやられている感は拭えない。

もう一つ、このような低木で見かけることは少ないのでイレギュラーな個体とは思うのだが「オオムラサキ」の幼虫も上層部で1頭確認できた。

「オオムラサキ」はカブトムシやノコギリクワガタが生息可能なクヌギ・コナラ等の雑木林があれば食草に困ることはまずないだろうと思うのだが、何か他の要因があるのか千葉県北西部でその姿を見ることは困難である。公園等も過剰管理というか、倒木や落ち葉の処理をもう少し工夫してもらいたいものだ。

さて、視点を「ゴマダラチョウ」目線で見ると、高木や上層は「オオムラサキ」が支配し、低木や幼木、下層からは「アカボシゴマダラ」が圧力をかけてくる。敵対勢力は体躯も1周り大きく、食性・習性もパワフルなのだ。ある程度の棲み分けはなされていても淘汰されてしまうのはやむを得ないのかもしれない。首都圏では時間の問題かも。

西日本エリアでの対策が重要か

埼玉県における放蝶が原因とされる「アカボシゴマダラ」問題は、どこにでもあるエノキの低木が食草であること、生息に適した温暖な環境等が重なり悪化の一途だ。ただ、首都圏では勢力を拡大し続けているものの、現状、その勢力圏は長野・静岡あたりまでで、近畿圏までは及んでいない※と思われる。

※正確な情報ではないが京都府などでの目撃例はあるようだ。

大阪府近郊では市街地や低木で「ゴマダラチョウ」、山間部の中高木で「オオムラサキ」という、在来種による本来の生態系がまだ維持されている。私が大阪在住時に見てきた限りでは「アカボシゴマダラ」を成虫・幼虫共に見かけていないのだ。

蝶の東遷・北上には、台風等の影響が大きい。また、「ナガサキアゲハ」や「ツマグロヒョウモン」とは異なり農産物に伴う人為的な移動もほぼ無いはずだ。言い換えれば西遷・南下は自力での移動以外、ほぼないということでもある。

啓発を含め、西日本エリアへの人為的持込みをいかに防ぐか、が「アカボシゴマダラ」問題のカギになるだろう。

ギャラリー

- エノキの低木の下層にホームポジションをとるアカボシゴマダラの幼虫

- アカボシゴマダラ2頭目。

- アカボシゴマダラ3頭目。

- アカボシゴマダラ4頭目。

- こちらは中層にホームポジションをとるゴマダラチョウの幼虫。

- ゴマダラチョウ2頭目。

- ゴマダラチョウ3頭目。

- ゴマダラチョウ4頭目。

- 位置と大きさからもゴマダラチョウと思しき蛹の抜け殻。

- ここでは初めて見たオオムラサキ。こういう低木ではあまり見ない。

- やたらと飛んでいたウラナミシジミ。

- 一見、可愛らしいがマメ科の害虫だ。ここではクズを食べているようだ。

コメント